江戸時代の代表的な山城として知られる岩村城(2065)の城下町を鳥瞰した。

城下町の復元では、どこまで瓦葺が普及していたかが課題になるが、岩村城下では町屋のほとんどが石置きの板葺屋根だったと推定されており、武家屋敷や寺にも瓦葺きは普及していなかった。城下を取り囲む丘陵上には経塚が点在し、手前側(右下)には石室千体仏があるなど、仏教的な力で城下を守ろうとしていたと推定されている。

江戸時代の代表的な山城として知られる岩村城(2065)の城下町を鳥瞰した。

城下町の復元では、どこまで瓦葺が普及していたかが課題になるが、岩村城下では町屋のほとんどが石置きの板葺屋根だったと推定されており、武家屋敷や寺にも瓦葺きは普及していなかった。城下を取り囲む丘陵上には経塚が点在し、手前側(右下)には石室千体仏があるなど、仏教的な力で城下を守ろうとしていたと推定されている。

2074と同じ考証内容で、首里方面を望んでいる。丘陵上に延びる「ハンタ道」は、右上の新垣グスクの下を通って南西の首里まで続いていた。遠景に見える集落の位置も、これまでの調査成果を反映させている。

中城グスクの下の海岸には、サンゴ礁が途切れて水路になっている箇所があり、そこが港に使われたと想定されている。

護佐丸時代の中城グスクを西から見る。861と基本設定は同じだが、主郭北側石垣の形などに、長く中城グスクの調査を行ってきた渡久地氏の知見が反映されている。

ここでは、正殿を庇なしの単層と想定した。

小牧山城は、織田信長が尾張から岐阜に進出しようとしている時期に新たな居城として築城した。近年の発掘調査によって、最初の本格的な織豊城郭と評価されている。

信長の本拠が岐阜に移ってからは廃城になっていたが、小牧長久手の戦いの際、徳川家康がここを本陣とした。イラストはその時の状況を描いており、家康が新たに外堀を設けて大手道にクランクを入れたと推定。推定8千人の兵士が半年間生活したと想定して小屋掛けや人を多数描き込んだ。

江戸時代初頭に、毛利高政によって築城された近世の山城。

水の手として、2つの大きい池がある事や、本丸の虎口が廊下橋のみであることなどが特徴。

まだ城下町は建設が始まったばかりで、山麓の三の丸も整地前の状況を想定している。

本丸の建物は下見板張りの資料もあるが、創建時には白壁と推定。天守は三層だったとされるが、比較的早くに失われ資料が残っていない。

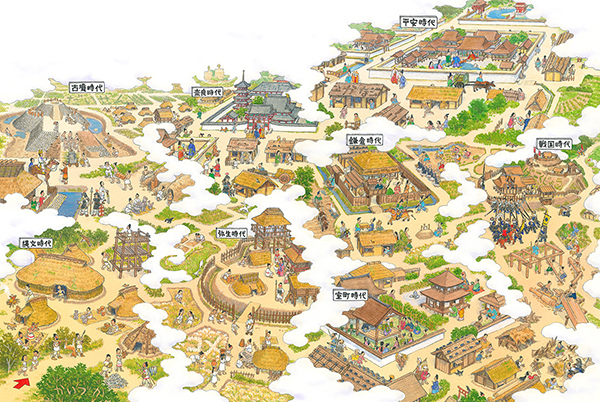

小学校社会科資料集に描いた迷路イラスト。

現行の資料集でも、冒頭の折込みページに収録。

左側は867から続く横長イラストで、最後の現代の場面は、時代の変化に応じて加筆を繰り返している。

小学校社会科資料集に描いた迷路イラスト。正解コースは時代の順番になっており、各時代を特徴づけるモノと言葉が、かくし絵とかくし文字で一つずつ入れてある。

右側は868に続く横長イラストで、資料集の冒頭に折込みページで掲載されている。

今川氏旗本の久野氏が築城したとされ、徳川家康政権下では遠江の拠点として松下氏が入城、城を整備した。その後、再び久野氏などが入城するが、正保元年に廃城となる。

池と川、湿地に突き出た丘陵の城で、丘続きの北側を大堀切で断ち、大規模な横堀などで防御する。発掘調査などで搦手門は確認されているが、大手口が不明。ここでは湊が大手口にあたるとの想定によって描いた。

桶狭間合戦後、弱体化した今川領には武田信玄が進行し、今川氏真は駿府城から掛川城へと逃れる。西から今川領に進行した徳川家康が、掛川城を攻める状況を推定復元。中央上の掛川城を付城群で囲んだ家康は、5か月かけて開城に追い込んだ。

手前の杉谷城は唯一、全面発掘調査された付城だが、この城を含めた画面下半分の丘陵地は、大半が宅地開発によって平地になっており、古い地図や航空写真から復元した。

桶狭間合戦後、今川氏から独立してた若き徳川家康(当時は松平姓)が、まだ今川配下だった東三河を攻める際の拠点とした山城。下には東海道が通り、その北側の平地に長沢城があった。長沢城は東名高速などによって遺構が失われているため、江戸時代の古城図から推定復元。遠景の登屋ヶ根城は堀跡などが残り、本多忠勝初陣の伝承がある。

将軍山城と呼ばれる城を中心とした山城群で、比叡山経由で京都に入る白鳥越を取り込んでいる。細川氏や六角氏も利用したが、イラストは永禄元年(1558)、将軍足利義輝が三好長慶に支配されていた京都を奪還しようと城に入った状況を想定。

義輝の「御殿」も建てられたと記録される。

遠景には洛東~白河の風景を推定復元した。

関ヶ原の南西部にある山城。

戦国期から存在したが、関ヶ原合戦で西軍の陣として使われたことで知られる。

もともと総大将の毛利氏が入る予定だったが、最終的に小早川氏が陣を構えた。

主な曲輪は土塁で囲まれており、左の煙硝蔵曲輪には、半地下式の櫓があったと推定されている。

三河と遠江の国境近くに築かれた山城で、今川義元の傘下になった時期もあったが、後に徳川家康の下に入る。

尾根筋に曲輪を築き、前後を掘り切りで遮断する典型的な山城。山腹には山岳寺院「普門寺」の堂宇が点在し、城のすぐ下には、寺の最初の本堂とされる「元々堂」があった。

戦国時代には稲葉山城と呼ばれ、斎藤氏の本拠だったが、後に織田信長が攻略し、信長の居城となった。その後も池田輝政や織田秀信などの居城となった。ここでは山上の曲輪群を、織田信長時代を想定して復元。

一ノ門や裏門、天守など、最新の調査成果を反映させている。

金華山と呼ばれる岐阜城の山は、チャートの岩盤が露出する岩山で、天守近くには磐座信仰の権現社もあったと想像されている。

等妙寺旧境内には、現在も石垣が残されて、史跡を代表する遺構となっており、その構築風景を想像復元した。

石垣は平らに割れる節理の石を用いているが、城石垣も織豊期以前のものは、平らな石を積んだものが全国各地で散見される。

2067で書院を描いた石垣上の平場には、工房の跡も発掘されており、伽藍の建設中に釘などの鉄製品を作っていたと推定されている。