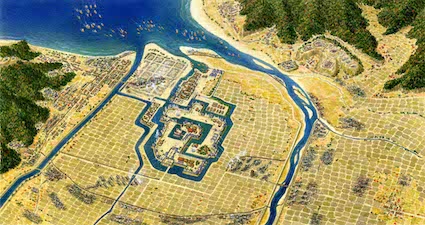

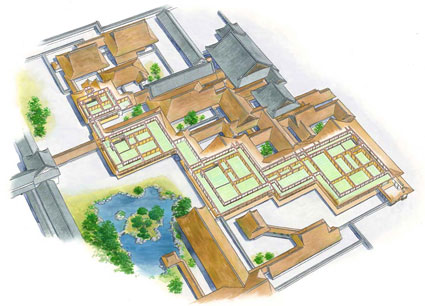

西から見た山科本願寺の想像復元イラスト。

遠方(東側)の城館は、蓮如の隠居地「南殿」。

考証内容は282とほぼ同じ。

現在も本願寺系の寺には、城の櫓のような鐘楼を持つものがある。

瓦葺の寺が城郭化した寺内町は、織豊城郭誕生のヒントになったと想像される。

西から見た山科本願寺の想像復元イラスト。

遠方(東側)の城館は、蓮如の隠居地「南殿」。

考証内容は282とほぼ同じ。

現在も本願寺系の寺には、城の櫓のような鐘楼を持つものがある。

瓦葺の寺が城郭化した寺内町は、織豊城郭誕生のヒントになったと想像される。

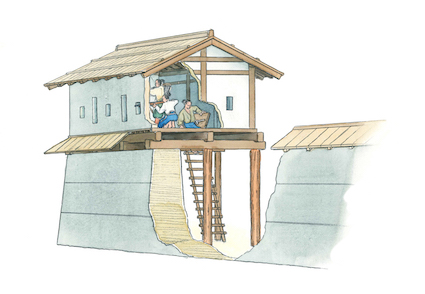

戦国期の京都を描いた「上杉本洛中洛外図屏風」左隻第二扇に、築地塀の上に乗せた隅櫓が描かれており、これをもとに推定復元した。

田辺城は、192の勝龍寺城と同じく、細川幽斎・忠興の城。

関ヶ原の戦いの際、幽斎が籠城。

西軍の包囲攻撃を受けたが、天皇家の仲裁によって開城した。

その際の配陣図は、当時の城攻めを知る貴重な資料で、これを基に推定復元。

柵で城を包囲し、仕寄りを伸ばして城に迫る様子も、配陣図から描いている。

羽柴秀吉が明智光秀を破った山崎の合戦で、秀吉側の拠点となった天王山に築かれた山城(織豊城郭)。

合戦後に築城され、しばらくの間、秀吉の居城となった。

京都南西部にあった歴史ある中世城郭。

細川幽斎によって大規模に改築され、天守も造られたと思われる。

細川忠興、ガラシャ夫妻も住んだ。

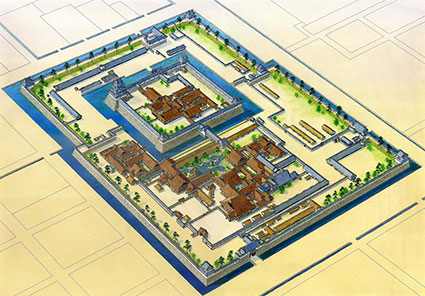

徳川家光時代、寛永期の二条城。

後水尾天皇の行幸に向けて大改築された直後を想定。

現存する二の丸御殿(現在は瓦葺きだが、当時は檜皮葺だったと思われる)のほか、本丸御殿や天守もある堂々たる構えだった。

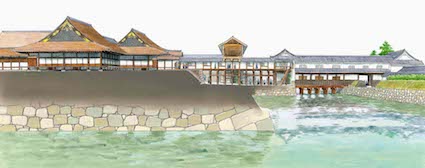

本丸入口に掛けられた橋を南から見る。

橋は2階建ての廊下橋で、二の丸御殿から、本丸御殿へ外を通らずに直接行き来することができた。

南南西から鳥瞰し、現存する建物は、屋根を透かせて部屋割りを見せている。

かつては屋根が檜皮葺で、能舞台(手前)などもあった。

右上の瓦葺建物は台所。

御殿はここに描いた以外に、画面左下にも広がっていた

幕府が築城した二条城の、初期の状態を想定し、北から描いた。

当時は、現在の二の丸部分だけの城だったとの推定によっている。

二条城は、京都の為政者の城として、戦国時代から何度も築城されたと考えられている。

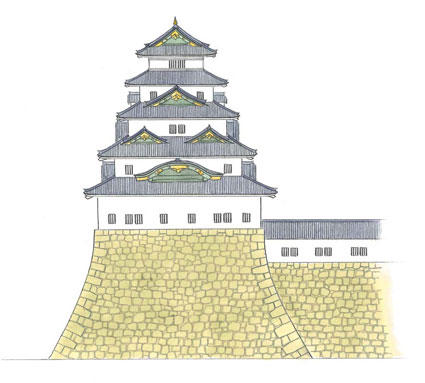

寛永期の二条城天守。幕府の大工棟梁を勤めた中井家に、柱組の立面図が残されている。

大坂城や江戸城の天守とよく似た意匠の、層塔式天守だったと推定される。

伏見城は、豊臣秀吉が築いた壮大な隠居城。

伏見の戦いで主要部が焼失したが、その後、徳川幕府によって再建され、大坂の陣が終わると廃城とされた。

縄張りなどの調査記録は、古いものしか無い。

しかし立ち入り禁止区域だけに、現在も地形はよく保存され、昔の調査もほぼ正確と確認されている。

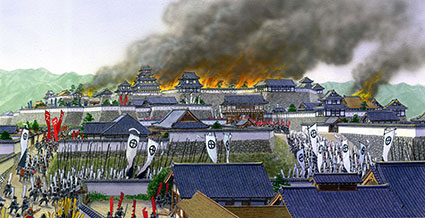

関ヶ原の戦いの前哨戦で、炎上する伏見城。

伏見城には徳川方の鳥居忠元が籠り、西軍の猛攻に耐えたが、内通者によって火災がおき、落城したという。

伏見城の城下を東から見る。

城下には総構えの外堀が巡らされていた。

左下の川沿いの道は、秀吉が桜並木を植えたとされる。

城の考証はほぼ53と共通。

伏見城の南(イラスト上方)には近世まで湖(巨椋池)があった。

豊臣秀吉は、始めは湖に面した向島に伏見城を築いた(中央上部・指月伏見城)。

しかし建設中に地震で倒壊、場所を丘陵上に変えて築城された(木幡山伏見城)。

伏見城の中心部イメージ。

建物は想像の域を出ないが、豊臣秀吉の隠居城であり、文禄の役の講和交渉で明の使者を迎える目的があった(地震のため工事が遅れ、使者は大坂城で迎える)ことなどから、贅を尽くした城だったと思われる。