戦国時代、入江氏の居城だったが織田信長によって落城。信長の支配下となってから、高山右近が配されて城を織豊城郭に改修したと推定されている。本丸の発掘調査では、当時の石垣のほか、障子堀も見つかった。

高山右近はキリシタン大名として知られるが、城内には教会と墓地があり、家臣の葬式では右近も棺を担いで人々を驚かせたと伝わっている。

戦国時代、入江氏の居城だったが織田信長によって落城。信長の支配下となってから、高山右近が配されて城を織豊城郭に改修したと推定されている。本丸の発掘調査では、当時の石垣のほか、障子堀も見つかった。

高山右近はキリシタン大名として知られるが、城内には教会と墓地があり、家臣の葬式では右近も棺を担いで人々を驚かせたと伝わっている。

飯盛山城とも言う。最初の築城は南北朝時代とされるが、1560頃に、河内の戦国大名、三好長慶が大規模に築城し、芥川城(294番)からここに居城を移した。石垣(高さ2メートル前後ながら、総石垣に近い規模)や、塼列建物(土蔵造り)もあり、織豊城郭以前の先進的な城といえる。周辺平野部の支城や寺内町には教会もあったとされる。長慶は当時のイエズス会に「天下人」と認識されていた。

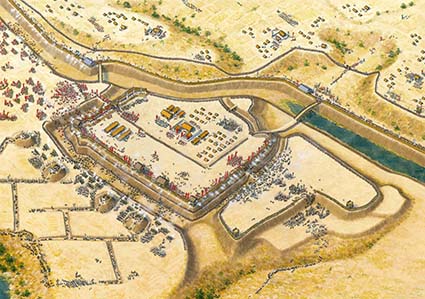

大仙古墳をモデルにして、巨大な前方後円墳に棺が埋葬される儀式をイメージ復元した。上の館は三ツ寺遺跡などで発掘されている古墳時代の豪族館。大仙古墳(大仙稜)はかつて「仁徳天皇稜」と言われたが、被葬者は不明。右の2つの陪塚と、最も外側の堀も、イラスト化した埋葬時には存在しなかった可能性がある。

高槻市に城址が残る三好長慶の居城。

長慶の後も三好氏の城だったが、織田信長の攻撃によって落城した。

典型的な戦国の山城。

歴史上に名前の残る城ではないが、古墳を利用した城(砦)の例としてイラスト復元。

大坂の陣で陣城になったとの考証もある。

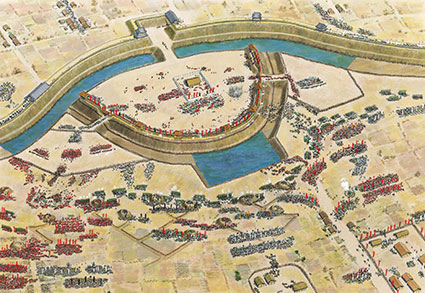

真田丸は真田信繁(幸村)が大坂城の南端に築いた出丸。

大坂冬の陣で幕府軍を苦しめた。

真田丸は遺構が残らないだけに、復元案も複数ある。

このイラストは 地理の専門家である坂井尚登氏の考証によるもので、14のイラストとは別の絵図と、戦前の地形図を資料としている。

「大坂冬の陣屏風」からの推定。

屏風には攻城方、守城方ともに様々な構築物を築いた様子が描かれ、攻城に塹壕状の空堀が用いられたことも見て取れる。

これに、伝承のあるトンネル戦法も加えて図示した。

複数ある真田丸の絵図のうち、丸馬出状に描かれたものをを基本資料とした復元案。

最近は四角い形の復元案が多く出されているが、丸馬出型にも説得力がある。

北北東から見た大坂城。

大坂冬の陣を想定して、真田丸や徳川家康本陣も示している。

外堀が川と繋がり、舟入がある様子は、大坂冬の陣の配陣図からの推定だが、16のように堀が独立した復元案もある。

寛永期に建造。

同時期の江戸城天守よりわずかに小さいが、おそらく史上2番目に高い天守で、形もよく似ている。

現在の大坂城天守は、昭和初期の建造で、この徳川時代の天守台(天守石垣)の上に、秀吉時代の天守をイメージして作られた。

東から見た江戸中期の大坂城。

豊臣秀吉の大坂城は、大坂の陣の後埋め立てられて、幕府の天下普請で再建された。

西国の要となる幕府直轄の城として、城代が置かれていた。

天守は落雷によって失われた後、再建されなかった。

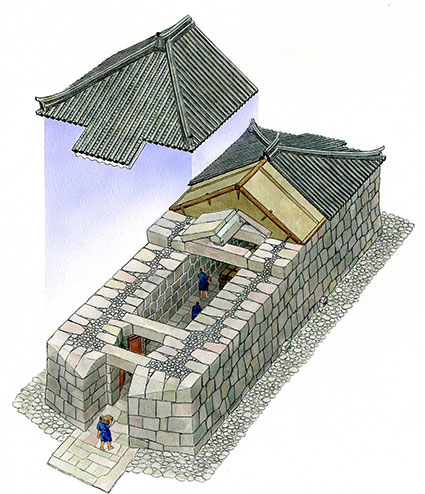

大坂城に現存する火薬庫。

壁も床も天井も石造りで、木材は瓦を固定するためにしか使われていない。

大坂城では、当初の煙硝蔵が火事の際に爆発して大被害を出しており、この経験から防火性の高い蔵が工夫されたという。

同じタイプの煙硝蔵は、名古屋城、姫路城などにも存在したと思われる。

江戸時代前期(寛永期)の大坂城。南から。

大坂の陣の際に埋め立て、破壊された秀吉時代の大坂城の上に、幕府が多くの大名を動員した天下普請で築かれた。

広い堀と高石垣のスケールの大きさは、日本の城でも随一。

落城する大坂城のイメージ。

本丸には、右の秀吉時代の天守のほか、徳川家康が建てた天守(四階櫓)もあったとされ、「大坂夏の陣屏風」にそれらしい天守が描かれている。

豊臣期の大坂城中心部を描いているが、堀の配置は「大坂冬陣配陣図」による。

このイラストを描いた時には、まだ障子堀が発見されていなかった。

また地形上、このように堀が全部水堀とは考えにくい。

16が、もっと調査が進んでから描いた復元イラスト