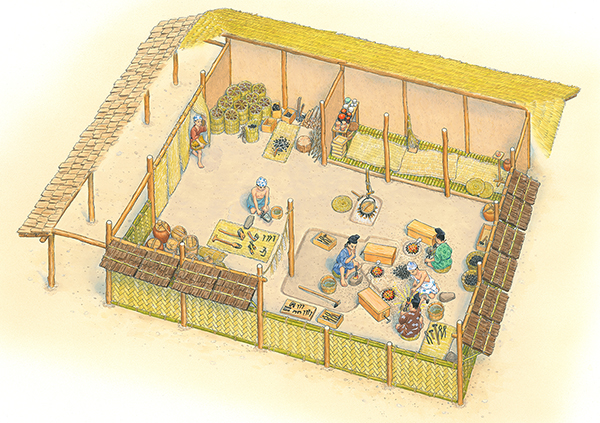

本堂の隣に建てられた書院の発掘調査では、書院に先立って設けられた工房跡も発見されている。一連の建築工事に必要な釘や道具類が作られていたと推定され、その内部の様子を描いた。炉は土間を窪ませて炭を積み並べたもので、箱ふいごで高温にして柔らかくした鉄を叩き伸ばしていたと推定されている。

本堂の隣に建てられた書院の発掘調査では、書院に先立って設けられた工房跡も発見されている。一連の建築工事に必要な釘や道具類が作られていたと推定され、その内部の様子を描いた。炉は土間を窪ませて炭を積み並べたもので、箱ふいごで高温にして柔らかくした鉄を叩き伸ばしていたと推定されている。

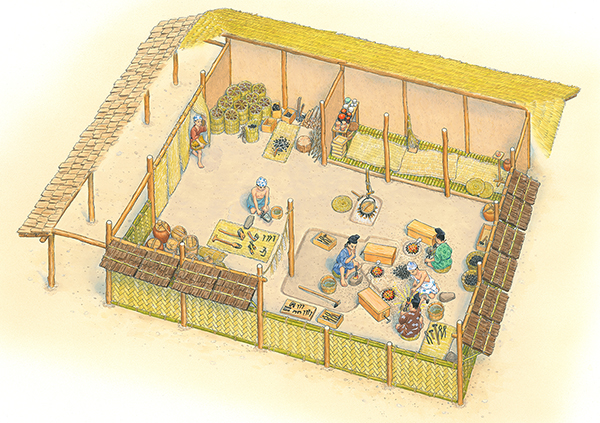

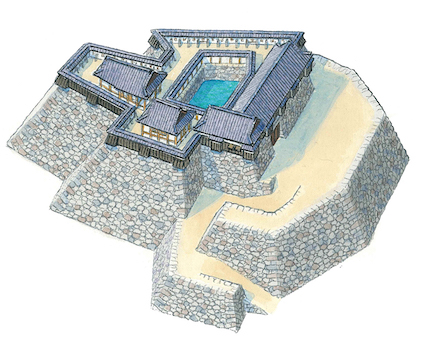

室町時代の山岳寺院、等妙寺旧境内の全体像。下の橋をわたった内側が聖域だったと推定されている。右上が、2067で描いた本堂エリア。中央の谷には階段状削平地が連なり、その多くが石垣で固められていた。中央の削平地には滝や池のある庭園があり、その左側には五輪塔や宝篋印塔の並ぶ墓地空間があった。

等妙寺旧境内には、現在も石垣が残されて、史跡を代表する遺構となっており、その構築風景を想像復元した。

石垣は平らに割れる節理の石を用いているが、城石垣も織豊期以前のものは、平らな石を積んだものが全国各地で散見される。

2067で書院を描いた石垣上の平場には、工房の跡も発掘されており、伽藍の建設中に釘などの鉄製品を作っていたと推定されている。

等妙寺は、愛媛県南予の鬼北町にある寺で、中世には背後の山中に堂宇が点在する山岳寺院だった。その中心部を山の上から見下ろした。

本堂の奥に見える一角は書院造の屋敷が想定されている。権現社、観音堂、滝や池、水閼伽取りの小屋など様々な建物や施設が点在し、僧侶たちが修行生活を送っていた。

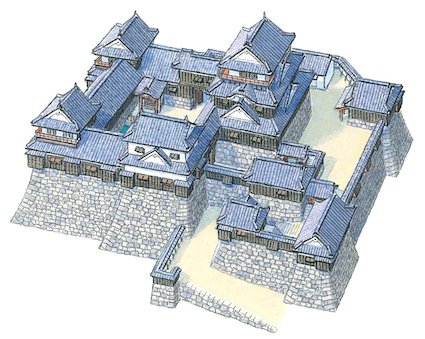

桃山時代末期から江戸初期にかけて宇和島城を居城とし、近世城郭として整備した藤堂高虎時代の天守。伊達氏によって1069の天守に建て替えられる際、古い天守を調査した記録(平面図)から推定復元した。

自然の岩盤を利用した天守台と出入りの多い複雑な平面が特徴で、整然とした近世城郭を確立させた藤堂高虎も、初期の城は異なっていたことが分かる。

宇和島城に現存する天守で、1068との比較のために同アングルから描いている。

江戸時代前期~中期にあたる寛文年間に、伊達氏によって建てられた。

藤堂高虎が築城、近世城郭の完成形の一つ。しかし、多数の絵図を改めて検討し直すと、 海に面して二重櫓が立ち並ぶ部分は、寛永期に今治に入った松平氏が完成させたと推定される。同様に瀬戸内の海城として知られる高松城(76)も、寛永期に松平氏が改修して海側に櫓を増築しており、共通性が高い。

南西アングルから見て、縄張りを示した。屋敷や町屋は省略した概念イラスト。

来島村上水軍の本拠地。

能島村上水軍の能島城(2014)と同じく、島全体を城郭化している。

来島は能島より大きく水も得られて、定住可能なため、館も設けられていたと推定される。

海岸に岩礁ピット(穴)が並ぶのは村上水軍の城の特徴で、防御施設を兼ねた桟橋に囲まれていたと推定される。

能島城(のしまじょう)は、村上三島水軍の中でも筆頭と詠われた、能島村上水軍の 看板的な城だったと思われる。

潮の速い海峡の小島で、定住には向かず現在は無人島。

瀬戸内の水運の要所を押さえ、通行税を取るには絶好の立地だが、村上氏が住む館は、近くの大島にあったと推定されている。

現在のしまなみ海道にあたる地域。

下が愛媛県、上が広島県。

全盛期の村上水軍は三家に分かれており、黄が来島村上氏、赤が能島村上氏、青が因島村上氏の城と推定。

白は村上氏以外の城で、越智氏なども海に勢力を持っていた。

大三島東岸の甘崎城を、海から望む。

城跡には、村上水軍の海賊城を特徴付ける海岸ピットと、織豊系の石垣遺構の両方が残る。

戦国城郭と織豊城郭が混在した独特の海上要塞。

甘崎城は、瀬戸内海の交通や信仰の中心だった大三島の、東岸に浮かぶ小島。

戦国時代には海賊城が築かれていたが、江戸初期に、藤堂高虎によって改修され、今治城の支城となった。

元和の一国一城令によって廃城。

江戸中期の松山城本壇(天守曲輪)。

寛永期に松山城主となった松平定行は、加藤氏・蒲生氏が築城した城を改修し、本壇はほぼ現在と同じ姿になった。

連立天守の中庭には、現在の本壇にはない池があった。

松山城創建時の本壇、復元案の一つ。

1248と同じ水口図書館の平面図を、別の見方で考証した例。

幕府隠密による探索図など、他の史料と比較すると、簡素過ぎる印象がある。