モンゴル帝国のフビライが、中国に元を建国した際の都。

中央南寄りに宮殿があり、湊も持っていた。

現在の北京の前身。

モンゴル帝国のフビライが、中国に元を建国した際の都。

中央南寄りに宮殿があり、湊も持っていた。

現在の北京の前身。

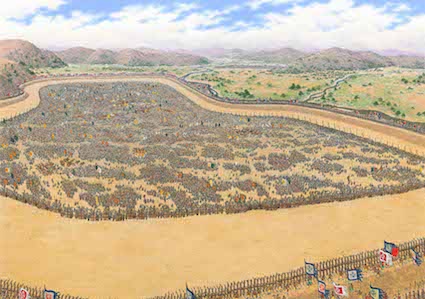

中国の戦国時代で最大の戦い。

長平城(右上)から誘い出された趙の大軍は、秦軍の計略にはまり、包囲された。

秦軍の柵に閉じ込められ,最後を遂げた趙軍は,40万人とされる。

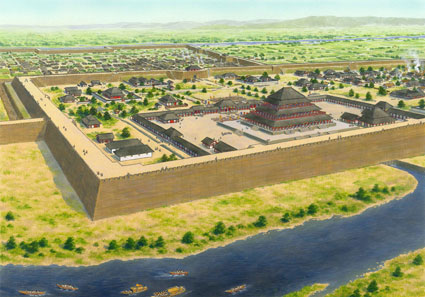

中国古代の春秋・戦国時代に栄えた斉の都城。

斉の始祖は太公望とされ、諸国をリードする存在だった。

現在も宮殿の跡「桓公台」や右下の排水口遺構などが残る。

宮殿は644でも描いた「高台建築」で、圧倒的な存在感があったと思われる。

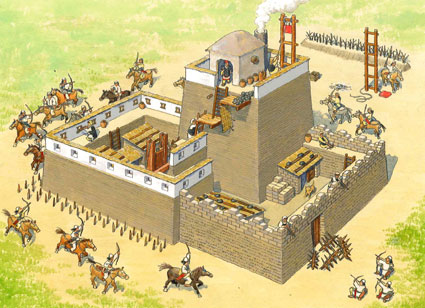

中国では古代から、辺境地防衛のため万里の長城をはじめとするさまざまな施設が造られた。

烽火台も数多く造られたと思われ、その典型的な形をイラスト化した。

秦の始皇帝が作った万里の長城の中で、特に平地に造られた場合の施設の例を示した。

左上が城外側で、このように川を外堀に利用したり、柵列を廻らせたりすることもあった。

城内側には、兵の駐屯地も造られた。

秦の始皇帝時代の万里の長城イメージ。

当時の長城は、土を突き固めた版築で築かれ、外側には空堀が掘られた。

所々には、小要塞や門も造られた。

版築は土を突き固めて壇を作る工法。

板枠を用いて隅まで強く固め、垂直に近い壁を造る。

古代の中国では城壁や建物の基壇など、さまざまな工事に版築が使われた。

その技法は日本にも伝えられ、様々な土木工事や土塀造りに利用された。

古代中国では、たびたび穀物の貯蔵庫が造られたが、中でも秦が構築した「敖倉」(ごうそう)はひときわ巨大だったという。

現在はその位置も不明だが、同時代の穀倉遺構などから推定復元した。

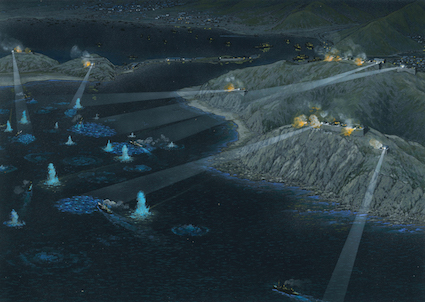

日露戦争の焦点だった旅順要塞の攻防の様子。

中でも手前の東鶏冠山砲台は難攻不落で、旧日本軍はこれを繰り返し攻めて、多数の犠牲を出した。

左側の斜面に掘られているのが旧日本軍の塹壕。

これも含めて、当時の軍による詳細な地図が残されており、それを史料に描いた。

旧日本軍で満州の実質支配を行っていた関東軍は、清の最後の皇帝溥儀(ふぎ)を満州帝国の王位に就けた。

形の上では清(満州民族)の伝統に即し、国王が印を受け取る儀式。

満州の旧日本陸軍(関東軍)が、清の最後の皇帝、溥儀を立てて建国したのが満州国。

その式典は、ほとんど関東軍によって行われたものだった。

日露戦争中、ロシア旅順艦隊の活動を阻止するため、旧日本海軍は様々な作戦を行う。

イラストに描いた夜襲もその一つ。

しかし、港を囲む旅順要塞群の力で大きな成果が上げられず、旧日本軍は旅順要塞そのものの制圧に力を注ぐこととなった。

19世紀中頃(日本では幕末)の上海。

左の城壁に囲まれた地域が「県城」と呼ばれる古くからの街。

その東側には、西洋列強の領事館や、商社などの近代建築が立ち並んでいた。

「租界」「バンド」などと呼ばれたこの地域は、その後さらに発達し、現在の先進都市上海のもとになった。