戦国時代には今川氏の有力武将だった今川氏の有力武将だった鵜殿氏の居城。徳川家康に攻められて落城し、その後は久松氏の城となった。主郭は発掘調査が行われている。

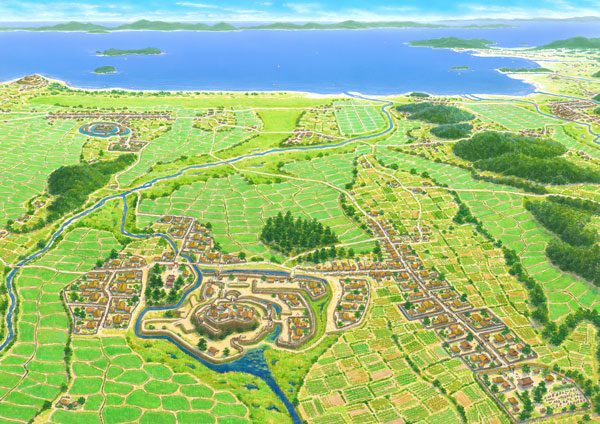

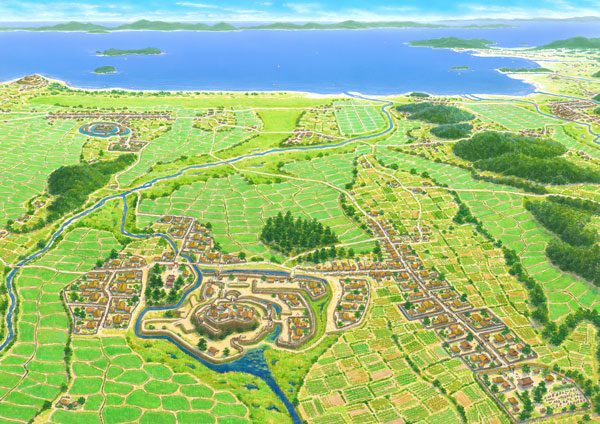

イラスト制作では、戦国時代の蒲郡の景観復元にも努めた。遠景に見える城は、左に海に突き出た不相城、丸い縄張りの下ノ郷城、右端に竹ノ谷城。右手前は、鵜殿氏の菩提寺だった長応寺を想定。海の向こうには渥美半島を望んでいる。

戦国時代には今川氏の有力武将だった今川氏の有力武将だった鵜殿氏の居城。徳川家康に攻められて落城し、その後は久松氏の城となった。主郭は発掘調査が行われている。

イラスト制作では、戦国時代の蒲郡の景観復元にも努めた。遠景に見える城は、左に海に突き出た不相城、丸い縄張りの下ノ郷城、右端に竹ノ谷城。右手前は、鵜殿氏の菩提寺だった長応寺を想定。海の向こうには渥美半島を望んでいる。

小牧山城は、織田信長が尾張から岐阜に進出しようとしている時期に新たな居城として築城した。近年の発掘調査によって、最初の本格的な織豊城郭と評価されている。

信長の本拠が岐阜に移ってからは廃城になっていたが、小牧長久手の戦いの際、徳川家康がここを本陣とした。イラストはその時の状況を描いており、家康が新たに外堀を設けて大手道にクランクを入れたと推定。推定8千人の兵士が半年間生活したと想定して小屋掛けや人を多数描き込んだ。

桶狭間合戦後、今川氏から独立してた若き徳川家康(当時は松平姓)が、まだ今川配下だった東三河を攻める際の拠点とした山城。下には東海道が通り、その北側の平地に長沢城があった。長沢城は東名高速などによって遺構が失われているため、江戸時代の古城図から推定復元。遠景の登屋ヶ根城は堀跡などが残り、本多忠勝初陣の伝承がある。

三河と遠江の国境近くに築かれた山城で、今川義元の傘下になった時期もあったが、後に徳川家康の下に入る。

尾根筋に曲輪を築き、前後を掘り切りで遮断する典型的な山城。山腹には山岳寺院「普門寺」の堂宇が点在し、城のすぐ下には、寺の最初の本堂とされる「元々堂」があった。

豊川に面した段丘上に築城された城。戦国時代から今川氏、徳川氏が三河の拠点城郭として、家臣を配備した。豊臣政権下では池田輝政が入城、大規模に改修したとされる。江戸時代にも譜代大名が頻繁に入れ替わって城主となった。城下町は東海道の重要な宿場でもあり、吉田大橋も名所として知られていた。

イラストの資料には浮世絵等の絵画資料を多数用いており、江戸後期の状況を復元している。

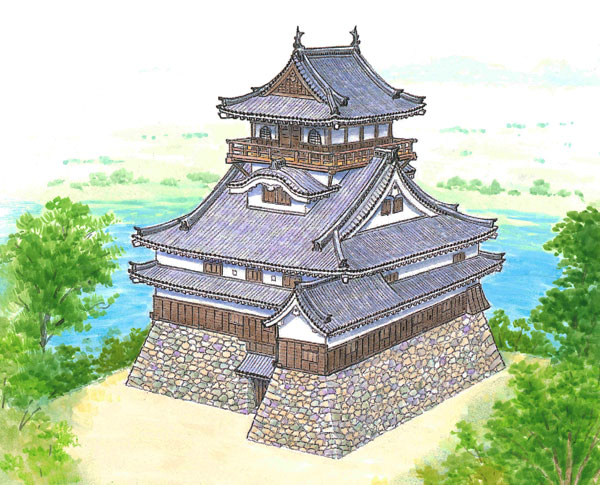

現存する天守を描いたものだが、天守入り口の施設や木などによって、実際の写真では写らない部分を見せている。手前の付櫓は、天守母屋から斜めに突き出しており、屋根の納め方も変則的になっている。

奥三河の戦国城郭で、武田氏の前線基地。

丘の斜面全域に、隙間なく横堀が巡らされている。

徳川家康の攻撃に備えて、城の戦闘力を高めようと、堀を掘りまくってこのような形になったと推定。

奥三河の戦国城郭で、川の合流点を利用している。

城主の奥平氏は徳川方に付いたが、武田勝頼に攻められて激しい籠城戦を行い、

これが長篠合戦の引き金となった。

イラストは籠城戦を想定している。

桶狭間の合戦で戦場になった地域の全体像。

イラスト下は海で、現在は陸になっているが、当時は深く内湾が入り込んでいた。

桶狭間周辺に造られた信長方の砦。

イラスト292では中央下にある。

桶狭間の戦い直前に、丸根砦とともに今川方によって落城。

この勝利に祝杯を上げていた今川軍を、信長が急襲したとされる。

桶狭間城郭群のひとつで、信長方の砦。

イラスト292では一番右下にある。

勝幡城(しょばたじょう)は、方形館タイプの平城。

湿地を利用した堀で防備を固めていた。

織田信長の父、信秀の居城で、信長もこの城で生まれたと考えられる。

美濃攻略を目指した信長が、清洲城の後に本城とした。

その当時を推定復元。

最近、本丸周辺の発掘調査が進み、推定復元の形も年々変化している。

現在の名古屋城二の丸にあった。

台地の先端を利用し、北は御深井と呼ばれる湿地。

織田家の館を中心に、家臣団の方形館が取り囲んでいたと推定。

左上の遠景には清洲の街も描いた。

織田信長の初期の本城。

名古屋城清洲櫓の調査を参考に、廃城前(桃山末期)の清洲城天守をイメージした。