琵琶湖の東側で、江北と江南の境目に位置する城として、六角氏、京極氏、浅井氏の攻防の舞台となった。浅井氏の下で城主となった堀氏は、織田方に寝返るが、その後堀氏の改易で廃城になった。

半地下構造の大櫓をはじめ石垣が多用されているが、織豊城郭以前の手法と推定されている。水の手は離れた水源から、木樋で引き込んだらしい。廃城の際に破城された痕跡も残り、戦国の城の発達を語る貴重な遺構と評価されている。

琵琶湖の東側で、江北と江南の境目に位置する城として、六角氏、京極氏、浅井氏の攻防の舞台となった。浅井氏の下で城主となった堀氏は、織田方に寝返るが、その後堀氏の改易で廃城になった。

半地下構造の大櫓をはじめ石垣が多用されているが、織豊城郭以前の手法と推定されている。水の手は離れた水源から、木樋で引き込んだらしい。廃城の際に破城された痕跡も残り、戦国の城の発達を語る貴重な遺構と評価されている。

豊臣秀吉政権時代に、中村一氏が築城。典型的な織豊城郭で、尾根上の主要部は総石垣で天守もあるが、一方で堀切や竪堀など戦国の山城の防御施設も見られる。関ヶ原合戦後、廃城となった。

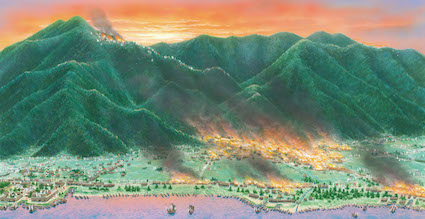

1570年の姉川の戦い以降、浅井長政に対する攻勢を強めた織田信長は、浅井方の支城を落として本拠の小谷城に迫り、虎御前山(とらごぜまや)に大規模な付城を築いた。イラストは虎御前山上空から、遠景に小谷城を望むアングルで描いている。

小谷城も、朝倉氏が西側尾根の大嶽などに支城を築いて支援し、織田方と攻防を繰り返したが、1973年、信長は大規模な包囲体制を完成させ、小谷城を落した。

琵琶湖を望む山城で、石田三成の本拠。

城の東西、両側に城下集落が発達していたと推定している。

左の湿地を隔てた対岸が彦根で、彦根築城の際には、佐和山城の建物を解体して櫓の材に利用したとされる。

琵琶湖から流れ出る瀬田川に架かる橋は、古代から重要な橋で、構造も工夫されていたことから「唐橋」と称された。

イラストは飛鳥時代の壬申の乱を描いたもので、瀬田の唐橋が主戦場となった。

中世・戦国時代に勢力を誇った比叡山には、広い範囲に伽藍や僧坊が点在し、山麓には門前町が広がっていた。

イラストは、織田信長による比叡山焼き討ちの様子をイメージ。

彦根東部の山中にあり、伝承もほとんどない城。

京極氏が軍事拠点として築いたと推定されている。

浅井氏の居城で、 戦国時代を代表する山城のひとつ。

尾根上に曲輪が連続する。

堅城と詠われたが、織田信長に攻められ落城した。

京と近江を結ぶ街道を見下ろすように造られた、森可成の城。

戦国的な立地の山城だが、中心部に石垣が用いられており、織豊系山城の典型例。

近江の戦国大名、六角氏の居城だった大規模な山城で、石垣も多用されている。度々戦いの舞台になったとされるが、六角氏は信長に圧迫されるようになると、観音寺城を開城して退いたとされる。

その後、山裾に接する低い山(右上)に安土城が造られた。

琵琶湖に面した水城で、背後は比叡山。

比叡山焼き討ちの後、明智光秀が比叡山の抑えとして築城。

信長の安土城、秀吉の長浜城などとともに、琵琶湖の水運ネットワークの要の役も担っていたと推定される。

別称玄蕃尾城(げんばおじょう)。

賤ヶ岳の戦いで、柴田勝家の本陣になったとされる。

短期間で整備された山城で、石垣も使われていないが、中心部は織豊城郭的なプラン。

天守的な大櫓や、渡り櫓門などがあったと推定される。

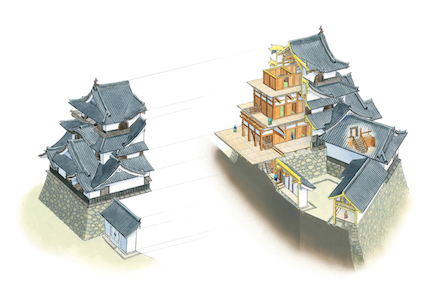

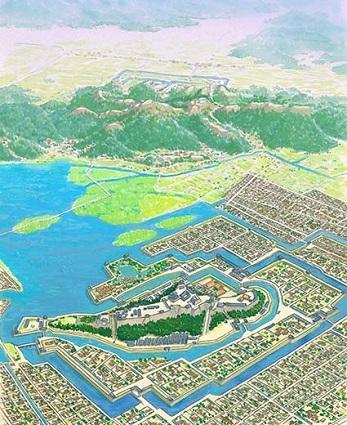

彦根城は、徳川家の信頼厚い井伊家の城。

天守は現存し、国宝に指定。

外見は、多数の破風を用いた複雑なデザインだが、内部は穴蔵もなく、各階とも母屋の部屋を入側が取り巻く、ごく一般的な構造。

彦根城築城では、廃城となった佐和山城から、建物の部材が運ばれて再利用された。

佐和山城は、関ヶ原合戦に敗れた石田三成の居城で、大規模な城下町もあった。

彦根城下から、佐和山城跡を望む。

三重の堀に囲まれた広大な構えは、譜代大名の筆頭格だった井伊家の城ならでは。

イラスト上は琵琶湖の内湾で、湖水を防御と水運の両面に利用した彦根城は、水城と捉えることもできる。