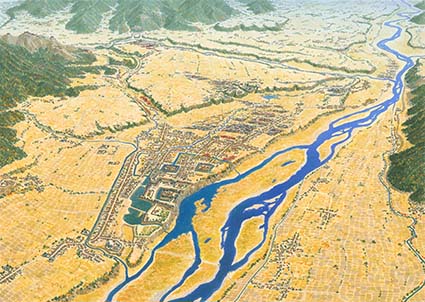

眼下に千曲川を望む台地上にあり、「田切地形」と呼ばれる、細い谷が連続する独特の地形を生かして築城され、戦国時代から地域の拠点となっていた。豊臣政権下で仙谷秀久が配され、織豊城郭に改修された。江戸中期に、城の修理を行った大工が詳しい図面を残しており、城の建物は概ねこれに従って描いている。「三の丸」屋敷地や、城下集落は推定。江戸中期には、城下町ももっと広がっていた。

眼下に千曲川を望む台地上にあり、「田切地形」と呼ばれる、細い谷が連続する独特の地形を生かして築城され、戦国時代から地域の拠点となっていた。豊臣政権下で仙谷秀久が配され、織豊城郭に改修された。江戸中期に、城の修理を行った大工が詳しい図面を残しており、城の建物は概ねこれに従って描いている。「三の丸」屋敷地や、城下集落は推定。江戸中期には、城下町ももっと広がっていた。

信濃の名族、小笠原氏が戦国時代に本拠とした。当時は手前の大城と奥の小城の間の谷に平時の館と城下集落があった。

信濃はその後武田氏の配下となるが、本能寺の変の後に起きた天正壬午の乱に乗じて、小笠原氏は信濃を奪還。深志(松本)城を本城としたが、林城も整備したと思われ、その状況を想定復元した。

尾根筋に延々と続く削平地が特徴で、大城、小城ともに主郭は石垣造り。

中野市の戦国城郭で、高梨氏が築城。

平地の城(高梨氏館)と山城がセットになっているパターン。

鴨ヶ嶽城は山の尾根に曲輪を並べた連郭式の縄張りで、その点でも戦国時代の典型的な城の形を見ることができる。

上田市の郊外、南の谷に築かれた城で、背後の根場城・鳥屋城など、複数の山城が連携する構えとなっていた。

第一次上田合戦の際、これら真田氏の支城が徳川軍を翻弄したと言われる。

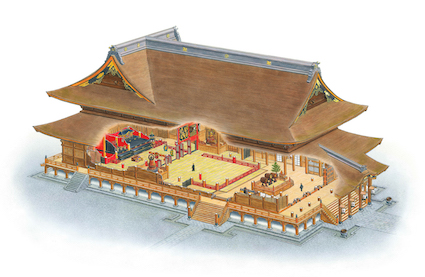

独特の歴史を持つ寺で、本堂の形式も他に類を見ない。

現本堂は江戸中期の建築で、巨大な吹き抜け空間を持つ。

伊那大島城、別名「台城」(だいじょう)とも呼ばれる。

台地の先端を利用した戦国城郭で、武田氏の重要拠点だった。

特徴的な二重の丸馬出は、武田氏の後に城を支配した徳川家康によるものという説もある。

313より俯瞰で描いた。

伊那大島城は、武田氏の重要拠点となった戦国城郭。

天竜川に面した台地上にあり、深い空堀を持つ。

武田氏の築城の特徴とされる丸馬出も見られる。

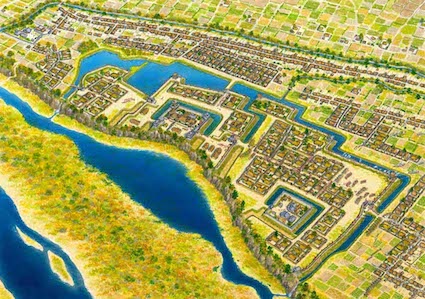

善光寺の南に広がる川中島は、武田信玄と上杉謙信が十余年争った戦場として知られる。

その周辺には双方が多くの城を築いていた。

旭山城は、川中島を見下ろす山城の中でも大規模なもの。

武田方が築城したもので、上杉方の葛山城(左上)に対峙していた。

右上の平地には善光寺が見える。

村上義清の城で、若き日の武田信玄を敗走させたことで有名。

しかしその後、武田氏の配下に入った真田幸綱が調略を用いて手に入れた。

小県(ちいさがた)にあった戦国城郭で、国人領主だった真田氏の城。

一度城を追われていた武田幸綱が、武田氏のもとで奪回したとされる。

千曲川に面した断崖上の城で、江戸時代の櫓が現存する。

智将、真田昌幸の城として知られ、徳川方の大軍を2度も撃退した。

168とほぼ同じ角度から見ているが、曲輪の形や千曲川の流路など、考証し直して描いている。

真田氏の本拠として知られる、安土桃山時代の上田城。

814、168のイラストと同じく、第二次上田合戦時を想定。

江戸時代の上田城とは違う点もあり、加藤理文氏の考証で推定復元。

一見、イラストが歪んで見えるのは、堀や道が平行ではないため。

智将、真田昌幸の城として知られ、徳川方の大軍を2度も撃退した。

イラストはその2回目、 第二次上田合戦を想定している。

真田軍は、左上に見える戸石城や、790の丸子城なども連携して、 関ヶ原に向かう徳川秀忠の大軍を翻弄した。

現存する天守で、姫路城、彦根城、犬山城、松江城の天守とともに、国宝に指定されている。

天守台には建物の重みを支えるための丸太が埋め込まれていた。手前は月見櫓で、その横には船で堀へ漕ぎ出すための門もあった。