将軍山城と呼ばれる城を中心とした山城群で、比叡山経由で京都に入る白鳥越を取り込んでいる。細川氏や六角氏も利用したが、イラストは永禄元年(1558)、将軍足利義輝が三好長慶に支配されていた京都を奪還しようと城に入った状況を想定。

義輝の「御殿」も建てられたと記録される。

遠景には洛東~白河の風景を推定復元した。

将軍山城と呼ばれる城を中心とした山城群で、比叡山経由で京都に入る白鳥越を取り込んでいる。細川氏や六角氏も利用したが、イラストは永禄元年(1558)、将軍足利義輝が三好長慶に支配されていた京都を奪還しようと城に入った状況を想定。

義輝の「御殿」も建てられたと記録される。

遠景には洛東~白河の風景を推定復元した。

戊辰戦争、鳥羽・伏見の戦いでは、薩摩軍を中心とする新政府軍が、鳥羽での戦いを制し、幕府軍が伏見に退却。これを追う新政府軍との戦いは夜戦となった。幕府方の本陣となった伏見奉行所が炎上し、ここでの戦いも新政府軍の勝利となった。

江戸時代の京都所司代を西から見ている。所司代は京都の治安維持のために幕府が設けた役職と、その役所。想定は幕末なので、町屋も含めて瓦葺きが多くなっている。手前は二条城で、当時あった火見櫓状の櫓も描いた。

明智光秀が洛北に築いた大規模な山城。山頂部の主郭を中心に、尾根上に曲輪を伸ばして放射状の縄張りになる所や、尾根の延長上に出城を設けるところなどは戦国の山城的。だが、中心部は総石垣で天守台も残されている。

光秀の城は公園化されたものも多いが、 周山城は手つかずで「山奥に潜む謎の城」とイメージされている。

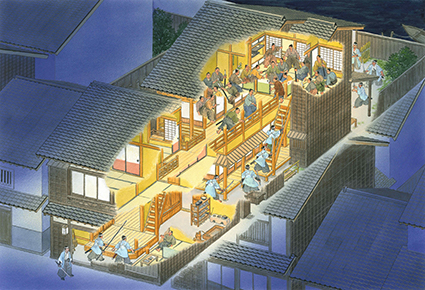

新撰組の名を有名にした事件。

京都の旅館「池田屋」に集まっていた尊王攘夷派の志士たちを、新撰組が襲い、多くの志士が死亡または捕縛された。

池田屋は町屋特有の短冊状敷地(間口が狭く奥行きが広い)で、部屋割り図が残る。

イラストでは、表と奥の二棟が繋がった建物と推定した。

有名な舞台(懸け作り)をはじめとする清水寺の独特な構造を、断面で表現した。

左の一段高い山上にあるのは、縁結びで人気の地主神社。

白河法王らが屋敷を構えた、賀茂川東側の一画。

平安時代後期には、日本の文化と政治の中心地だった。

手前は、八角形九重の塔を擁した法勝寺。

これを含めて、6つの浄土教寺院がひしめいていた。

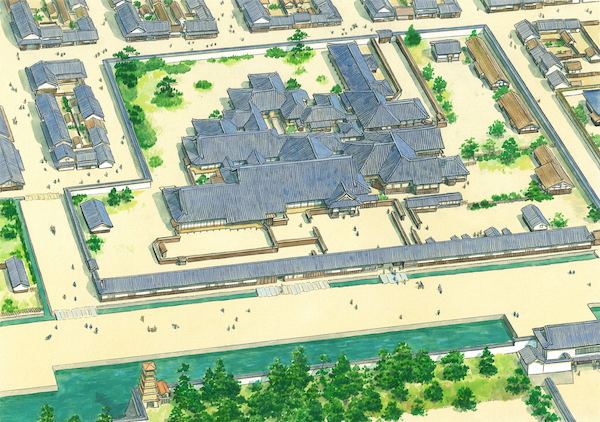

平安京の南の入口で、朱雀大路の南端に建てられた巨大な門。

後には荒廃し、鬼の伝説が生まれたり、芥川龍之介「羅生門」の舞台となったりした。

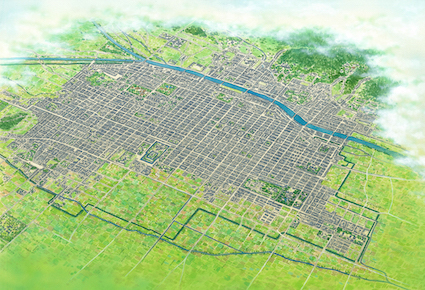

平安時代初期にに造られた街並を想定。

範囲は広大で、街路は唐の長安に倣い、整然と計画された。

実際には住みにくい地域も含まれており、少しずつ街の姿は変化していった。

江戸時代の京都を南西から見る。

496、495の戦国期に比べると、街は大きくなっていた。

濃い緑のラインは、豊臣秀吉が京都の守りに築いた「御土居」で、幕末までその大半は残されていた。

戦国時代の京都を南西から見る。

応仁の乱によって荒廃した後、復興した町は、上京、下京の二つに分かれ、自衛のためそれぞれ土塀や堀で囲まれていた。

本能寺など、堀を巡らせた城造りの寺も点在。

495のイラストより少し前の状況を描いている。

戦国時代、織田信長が上洛した後の京都。

496とほぼ同じ角度から、少し後の時代を描いている。

信長によって、上京と下京の中間に足利義昭邸(最初の二条城ともいわれる)が築かれた。

幕末の京都で、坂本竜馬と中岡慎太郎が暗殺された事件。

左奥が中岡、右奥が坂本で、手前に倒れるのは巨漢の用心棒。

幕末の鳥羽・伏見の戦いで襲撃される伏見奉行所。

戦いは夜まで続き、奉行所は炎上した。

戦国時代、門前町を取り込んで城郭化した寺を、寺内町と呼ぶ。

特に大規模な寺内町、山科本願寺を南西から見た。

現地遺構や絵図から推定復元。

223でもアングルを変えて描いた。

一向宗の総本山だった山科本願寺だが、六角氏と法華宗徒によって焼き討ちされ、一向宗の本拠は石山本願寺へと移行する。