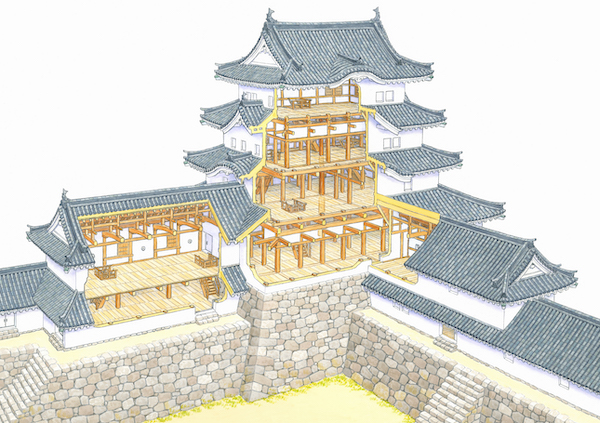

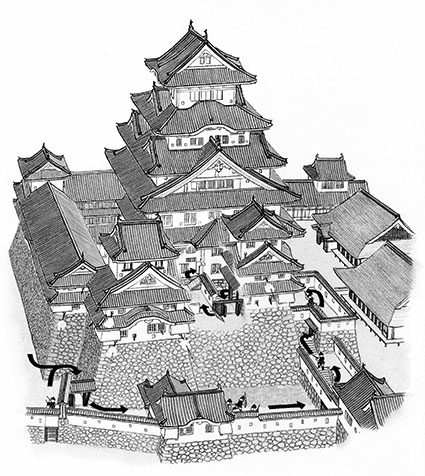

尼崎城を築いた戸田氏は、岐阜県の大垣城も築いており、4層の白亜の天守は、大垣城の天守と類似している。

しかし、規模は尼崎城のほうが一回り大きい。

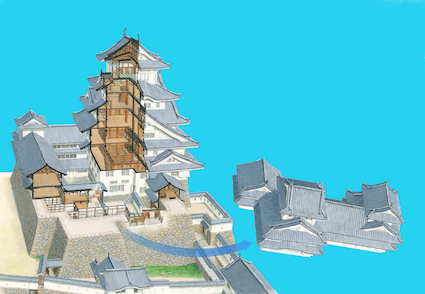

柱の位置が分かる各階平面図が残されており、外観も複数の絵図に描かれており、概ね正確に復元できる。柱組は推定で描いている。

尼崎城を築いた戸田氏は、岐阜県の大垣城も築いており、4層の白亜の天守は、大垣城の天守と類似している。

しかし、規模は尼崎城のほうが一回り大きい。

柱の位置が分かる各階平面図が残されており、外観も複数の絵図に描かれており、概ね正確に復元できる。柱組は推定で描いている。

大坂の陣後の元和年間に戸田氏が築いた城で、徳川幕府は姫路城、明石城などと共に、西国の外様大名に対する抑えと位置付けていた。

江戸時代中期~後期の城と城下を東側から見ている。

尼崎城は整然とした近世城郭で、城下町の武家屋敷や町屋にも瓦葺きが浸透し、江戸時代でも特に都会的な城と城下だったと思われる。左上の山は六甲山で、尼崎との間に流れる武庫川は、現在と異なる流路もあった。

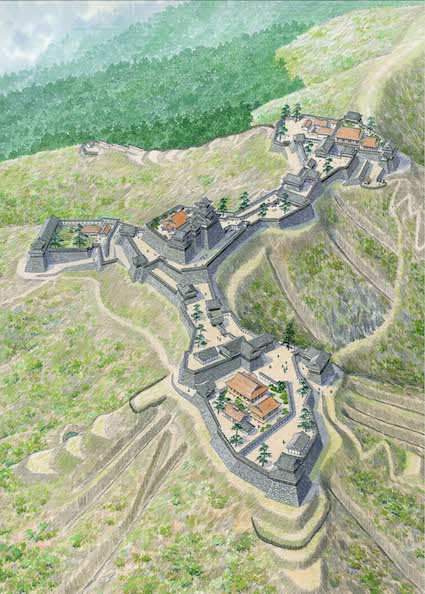

江戸時代初期の状況を絵図と文献から推定した。

天守台は造られたが、天守は建てられなかった。

しかし4基の3階櫓が本丸の四方にそびえ、本丸御殿にも3階楼があったという。

のちに本丸御殿は撤去され、三の丸内に堀を巡らせた御殿が整備された。

西の「樹木屋敷」には宮本武蔵が設計した庭があったとされ、旧陸軍の地図にも池が描かれている。

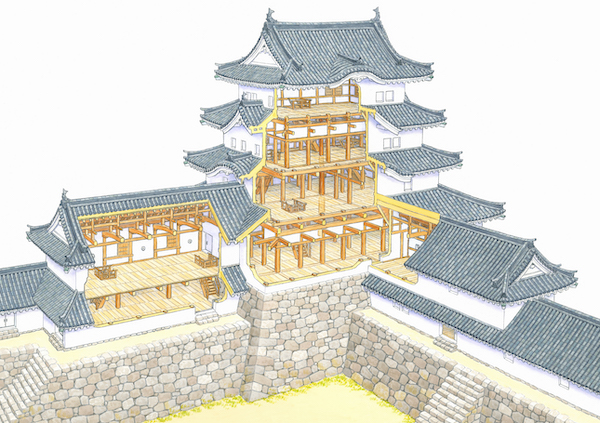

幕末の砲台だが、それまでの砲台とは異なり、石造りの塔に設置された。

「マルテロ塔」など、同時期のヨーロッパの小型要塞に似たものがあり、これらに倣ったと思われる。稜堡状の外郭もあった。

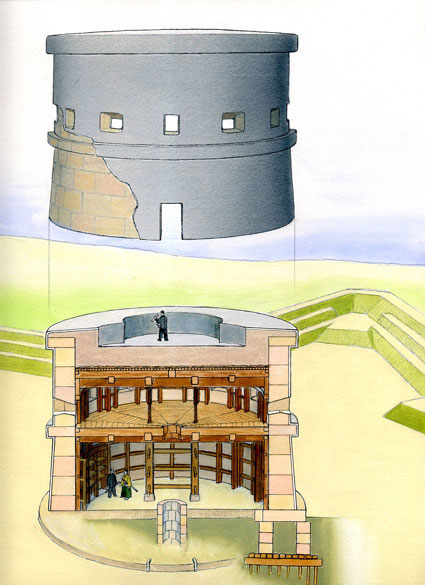

幕府の命によって造られた天下普請の城。

縄張りは藤堂高虎。

名築城家と言われた高虎は、幕府の城でも度々縄張りを担当しており、特に篠山城の築城で近世城郭の典型的なパターンを完成させたと思われる。

「天空の城」として有名。

豊臣政権時代に赤松広秀が完成させ、江戸時代初期に廃城になる。

総石垣で完成度の高い織豊城郭。建物は推定で描いた。

姫路城の線画イラスト。

天守へのルートは、小さい門が連続する極めて堅固な防御プラン。

左下の「ほの門」から、西小天守地下の「水六門」まで、合計7つの門がある。

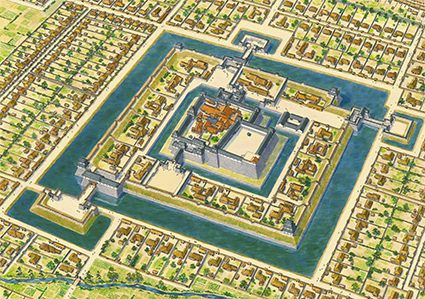

江戸時代の姫路城総構えの全体像。

内堀から中堀、外堀へと、堀が渦巻き状に伸びる構成となっていることから、渦郭式縄張りとの呼び方もある。

40でも同じ題材を描いている。

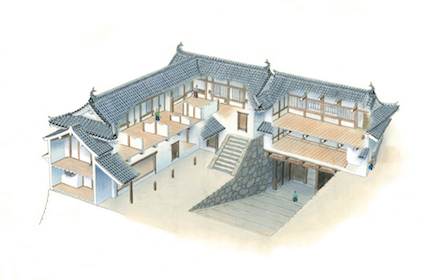

西の丸や三の丸の御殿も完成した状況。

平成に入ってから、江戸中期(1700年前後)の建物配置を記した平面図が発見され、当時の御殿配置などが分かるようになった。

菱の門から天守に向かうルートで5番めの門。

櫓の地下をL字型に折れながら潜り抜ける特殊な構造の門。

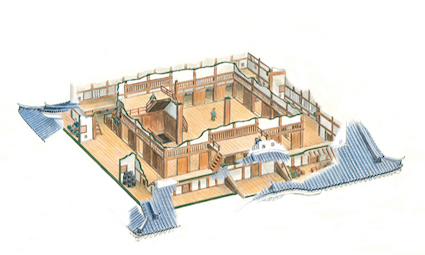

大天守内でも特に3階は天井が高い。

高い窓を利用するための石打棚がある他、屋根裏を利用した部屋が周囲を巡る立体的な構造。

場内に現存する門の中でも、二階造りの渡櫓門は唯一。

外見では隣の渡櫓と繋がっているが、内部は連続しない。

西から見て、小天守を取り除いてその地下を見せている。

連立天守の渡櫓の下にある水五の門を潜ると、小さな枡形空間がある。

西小天守の地下の水六門を入り、建物内を通ってやっと中庭に出る。

江戸時代の姫路城には、城下町を取り囲む惣構えがあった。

その規模は江戸城に次ぐもので、それぞれの虎口は枡形門を備えていた。

48も同じ題材を描いたもの。

現存する天守は池田輝政によって造られたもので、当時の様子を想定した。

後に建物が建ち並ぶ西の丸(左)は、当時の状況は不明。