福岡県の東部、豊前の山城。現在は埋め立て地に囲まれ、北九州空港に至る工業地帯の一角だが、かつては海と湿地に囲まれた要害の山城だった。

毛利元就が九州攻めの拠点としたほか、豊臣秀吉の九州攻めでも陣とされ、九州平定後は黒田氏や細川氏の支城となった。

戦国後期の畝状竪堀、尾根上に土塁を巡らせた惣構え、石垣と瓦葺き建物など、それぞれの時期の築城がミックスされている。

福岡県の東部、豊前の山城。現在は埋め立て地に囲まれ、北九州空港に至る工業地帯の一角だが、かつては海と湿地に囲まれた要害の山城だった。

毛利元就が九州攻めの拠点としたほか、豊臣秀吉の九州攻めでも陣とされ、九州平定後は黒田氏や細川氏の支城となった。

戦国後期の畝状竪堀、尾根上に土塁を巡らせた惣構え、石垣と瓦葺き建物など、それぞれの時期の築城がミックスされている。

安楽平城(あらひらじょう)は荒平城とも表記される。はじめは大内氏の城として築かれたとされるが、その後大友宗麟の配下の城となって、龍造寺氏の大軍に攻められて落城したとされる。

イラストは、その籠城戦を想定しており、その季節に合わせて冬景色に描いた。

尾根上に曲輪を繋げ、要所に堀切を設けた戦国の山城らしい縄張りだが、各所に石垣が設けられており、織豊城郭とは異なる在地系の石垣と評価されている。

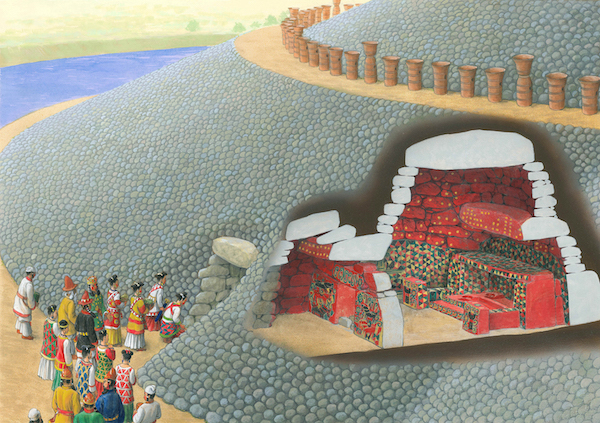

古墳時代も後半になってくると、巨大古墳が減る一方、石室を広く作るものが現れてくる。6世紀に作られた王塚古墳は、前方後円墳としても大型だが、代表的な彩色古墳で、広い石室の全面に彩色が施され、幾何学模様などが見られる。イラストは石室前での儀式を想定し、人物の服装は埴輪などからイメージした。

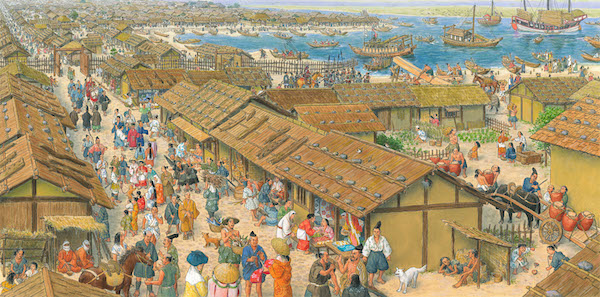

室町時代から戦国前期頃にかけての街の様子を総合的に描いたもの。中世の絵巻物や、古い洛中洛外図などを資料に、当時の様々な風俗を描いた。博多の設定なので、遠景には室町時代の回船、軍船、中国船も見せている。

※過去の教科書に載っていた作品です。現行の教科書には改訂版の中世(室町時代)も含めて12の時代イラストが載っています。帝国書院の紹介ページもご覧ください。

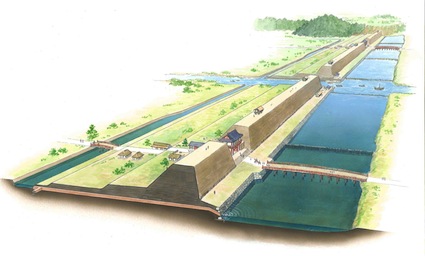

二度目の元寇(弘安の役)のイメージ復元。

最初の元寇の後に築かれた石築地(いしついじ)の効果もあって、日本軍は元軍の上陸を許さなかった。

約1か月の攻防後、元軍は撤退した。

博多周辺を南東から見る。

最初の元寇(文永の役)で博多湾に攻め寄せた元軍は圧倒的な兵力で上陸し、日本(幕府)軍は1日で水城(右下)まで後退した。

元軍はその夜の嵐で大被害を出して退却。

日本軍は、次の元寇に備えて海岸に石垣の城壁「石築地」(いしついじ)を築いた(赤いライン)。

板付遺跡は、縄文時代から弥生時代後期にかけての遺跡で、最古の水田遺構(弥生時代早期)がある。

イラストでは発掘に基づいて水路や橋などを復元するとともに、縄文と弥生の文化が混在した状況も表現した。

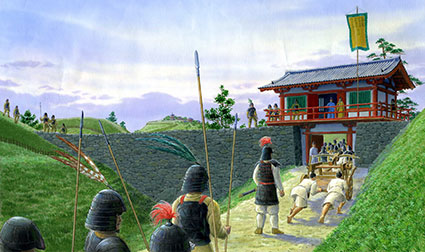

大野城は、大宰府北の山上に造られた古代山城。

城門の発掘調査から、上部の建物をイメージ。

大野城などの城には、防人(さきもり)が配属された。

当時の軍にはボウガン式の弓「弩」もあったことが記録されており、これも推定して描いている。

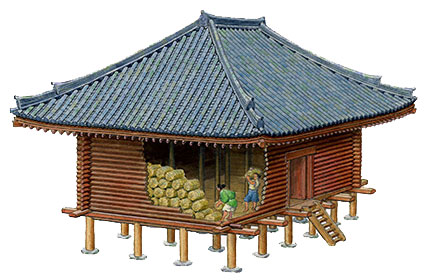

大宰府を守る古代山城、大野城と基肄城は、城内の建物はほとんどが蔵と考えられる。

炭化米や瓦が出土しており、「信貴山縁起絵巻」に登場するような校倉造の米蔵が推定できる。

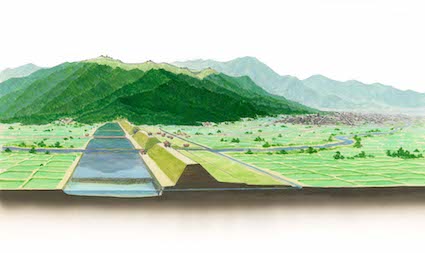

大宰府を守る水城(みずき)を西側から見る。

正面の山が大野城、右の平地に大宰府の政庁や街があった。

博多から大宰府へ進むと、平地の狭い部分に横たわる水城の堀と土塁が、堅固な防御線となる。

大宰府の南を守る基肄城(きいじょう)の上から鳥瞰。

左上が、海外への玄関口・博多湾。

ここから内陸の大宰府までの間に、水城や大野城等の城郭施設を配し、防衛網を造っていた。

水城は、広大な水堀と土塁による城壁で、現在残る土塁からもその規模の大きさがうかがえる。

微妙に高低差のある地形に水を蓄えるため、木樋を使った水道が引かれていた。

江戸初期に福岡に入った黒田長政が、小倉に入った細川氏に対抗して築いた「筑前六端城」のひとつ。

207の鷹取城も同時期の城。

斜面の畝状竪堀は戦国期の遺構。

元和一国一城令によって廃城となるが、それ以前にはこのような小規模の織豊城郭が各地に存在した。

東から博多湾を見下ろす要衝に築かれた城で、戦国時代を通じて大友氏、毛利氏などが争奪戦を繰り返した。

立花宗茂が島津氏の大軍を撃退した籠城戦は有名。

イラストは、その後城主となった小早川氏時代を想定しており、中心部を織豊城郭的に復元した。

関ヶ原合戦後、福岡を領した黒田長政が、国境近くに築いた支城「六端城」の1つ。

中でも高取城は高い山上に忽然と現れた近世城郭で、異様な存在だった。元和一国一城令で廃城になるまで約15年の間存続した。