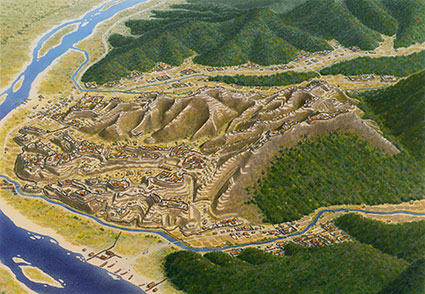

大規模な戦国の山城として知られる。関ヶ原合戦後、堀尾吉晴が入城して、要所を石垣と瓦葺建物による織豊城郭に改修した。この際、東側の尾根上の曲輪群は利用されなかったと推測されている。堀尾吉晴が1611年に松江城を築いて移った後、廃城となったが、城下町はその後も存続した。しかし飯梨川の氾濫に悩まされたため、町全体で川の対岸に移住し、川の流路を南に移動させたため、城下町遺構の多くが川底となった。

大規模な戦国の山城として知られる。関ヶ原合戦後、堀尾吉晴が入城して、要所を石垣と瓦葺建物による織豊城郭に改修した。この際、東側の尾根上の曲輪群は利用されなかったと推測されている。堀尾吉晴が1611年に松江城を築いて移った後、廃城となったが、城下町はその後も存続した。しかし飯梨川の氾濫に悩まされたため、町全体で川の対岸に移住し、川の流路を南に移動させたため、城下町遺構の多くが川底となった。

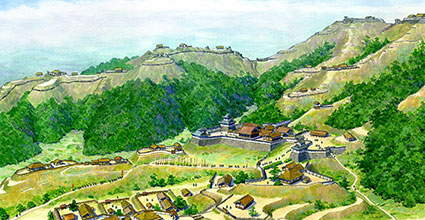

戦国時代には尼子氏の本拠であり、戦国の山城として屈指の規模を誇る。尼子氏は毛利氏との攻防で次第に圧迫され、月山富田城に籠城するが、1566年、毛利氏の1年以上にわたる兵糧攻めによって開城した。

山の複雑な尾根を中心に多数の曲輪が広がるが、中心部は、江戸初期の堀尾氏時代に改修されており、推定の多い復元となっている。

出雲の国人で、尼子氏配下となった赤穴氏が築いた戦国の山城だが、中心部には石垣がある。関ヶ原合戦後、出雲を領した堀尾氏配下の松田吉久によって、中心部が織豊系城郭に改修されたと推定される。いびつな平面の小さい本丸が、そのまま天守台ではないかとの推測によって、不定形の天守を描いた。

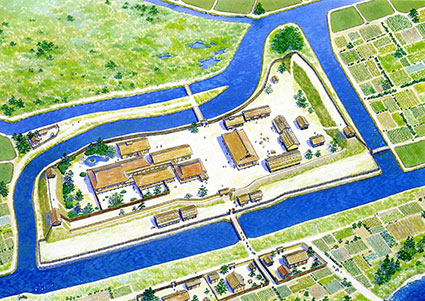

益田市では、湊遺跡の一つが全面的に発掘され、その成果に基づいて復元。

海岸には石敷きの湊遺構がある。

炉の跡も複数発見されて、刀などの鉄製品工房があったと推定されている。

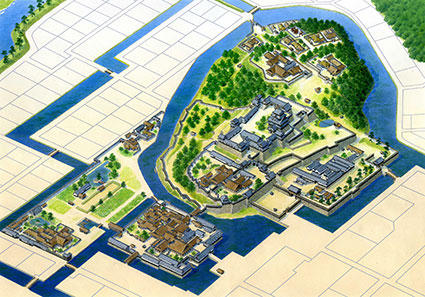

中世の益田を北西から鳥瞰。

平野の奥に館(三宅御土居)や城(七尾城)が造られた。

河口に発達した湾に面して、いくつも湊が造られて、朝鮮や明との貿易も行っていた。

益田に限らず中世には、河口に発達した広い湾を、湊として利用した例が多い。

益田の国人領主、益田氏が築いた山城。

主殿や庭の遺構もあり、全国で戦乱が日常化した戦国後期に、本拠を三宅御土居からこの城に移したと想像される。

山陰の益田は中世から益田氏の本拠として栄えた。

益田氏が平地に築いた館は三宅御土居と呼ばれる。

水堀に囲まれ、左右に高い土塁を備えていた。

平安時代の出雲大社には、圧倒的な高さを持つ本殿がそびえ、何度か倒壊して建て直されたと伝承されている。

巨大な柱が必要なため、3本の木をタガで締めて1本にしていたとされるが、2000年には実際に3本を1つにした鎌倉期の柱の基底部が発掘された。

石見銀山(いわみぎんざん)は、戦国時代から江戸時代にかけて栄えた鉱山。世界遺産に指定されている。

江戸時代は幕府の直轄地で、「柵の内」への立ち入りが禁止されていた。

オレンジの線は「間歩」(まぶ)と呼ばれる坑道で、その全貌は現在も把握しきれないという。

尼子氏の本拠だった戦国城郭。

安土桃山時代には堀尾氏が入城して、中心部の石垣などを整備したとされる。

イラストは堀尾氏時代を想定。

270も同じ時代設定で描いた。

堀尾氏が松江城を築城したのに伴って、廃城となった。

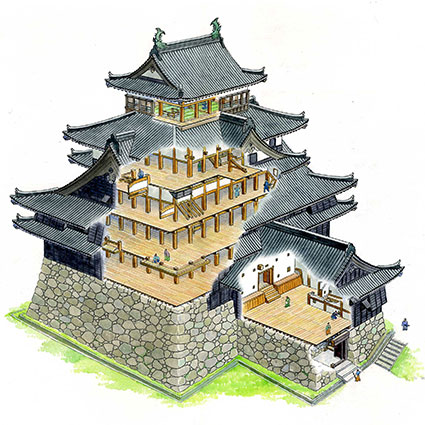

堀尾時代の中心部をクローズアップ。

270,272も同じ時代設定で描いた。

建物は推定だが、御殿や天守があったと考えられる。

堀尾氏時代の月山富田城を南から見る。

月山富田城は、複数の尾根に曲輪が広がる大規模な山城。

中心部を織豊系城郭に改修した当時、他の曲輪がどの程度利用されていたかは分からない。

戦国期の月山富田城を南から見る。

尼子氏の本城で、その後毛利氏の配下となり、最後は堀尾氏が改修した。

寺井毅氏の縄張り図による復元で、複雑な地形に何重もの防衛戦が張られていた。

現存する天守(国宝)の内部。

入り口となる付櫓の部屋の中に向かって、天守本体から狭間(銃眼)が開いている。

柱の中には、複数の材をかすがいで繋げて、太い柱にしたものが多数見られる。

山陰を代表する城。

本丸などの中心部は、典型的な平山城。

三の丸は近世的で、三つの廊下橋が架かる。

しかし北の丸は地形に沿った中世的な構成。

さらに、ギザギザの折塀に囲まれた後曲輪など、さまざまな表情を持っていた。