小規模な平城で、ほぼ本丸のみの構成。

しかし大手門は石垣造りの枡形虎口で、御殿奥に天守的な二階櫓があるなど、近世城郭の特徴を備えている。

小規模な平城で、ほぼ本丸のみの構成。

しかし大手門は石垣造りの枡形虎口で、御殿奥に天守的な二階櫓があるなど、近世城郭の特徴を備えている。

毛越寺(もうつうじ)は奥州藤原氏の都、平泉に造られた浄土教寺院のひとつで、特に規模が大きいもの。

当時の伽藍は失われているが、池を中心にした庭園が残り、本堂も再建された。

平泉の史跡群として、世界遺産に指定されている。

平安時代後期、厨川柵が戦場となった後三年の役の攻防をイメージ。

厨川柵の詳しい構造は不明。

典型的な古代城柵よりも、中世平城に近いとの推定でイメージしている。

奥州藤原氏の本拠地、平泉の鳥瞰。

山上の中尊寺や、左の毛越寺など浄土教寺院が点在する。

川に突き出した柳の御所は、藤原氏の居館と推定されている。

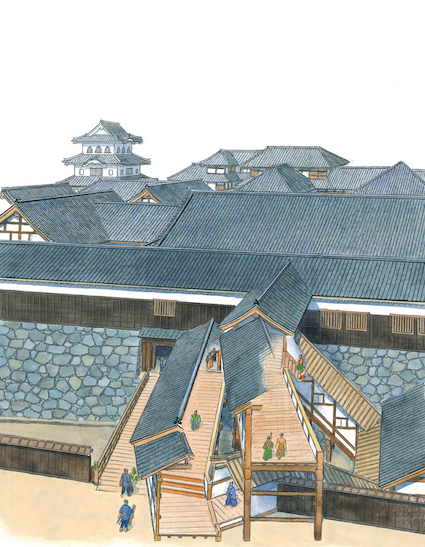

東北では数少ない総石垣の城。

イラストに描いた江戸後期では、本丸御殿が建増されて、石垣下の段まで広がる珍しい構造となっていた。

江戸時代後期の本丸入口を二の丸から見る。

通常の橋のほか、2つの廊下橋がかけられた複雑な構造。

建て増しを繰り返して、このような形になったと思われる。

しなの館(しなのだて)は、役内川沿いに点々と作られた戦国期の城郭群のひとつ。

畝状竪掘がびっしりと取り巻いているが、築城の経緯は不明。

東北では山城でも「館」(たて)の名をもつものが多くある。

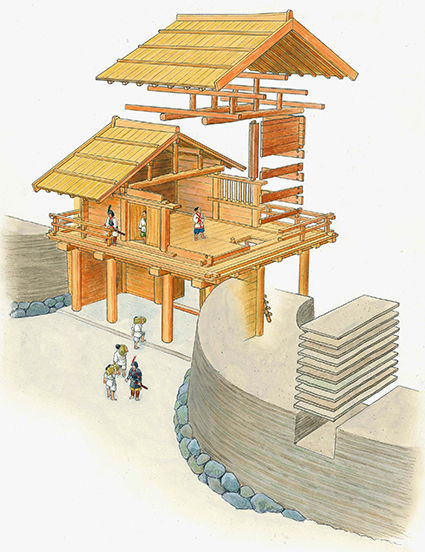

払田柵(ほったのさく)は 平安初期に造られた古代城柵のひとつ。

その門を発掘成果から推定復原。

現地にも同種の門が復原されている。

払田柵は、築城年代はほぼ特定されているものの、文献のどの城柵に当たるのかわからない謎の遺構。

十三湊(とさみなと)は、十三湖の一角にあった城郭都市。

室町時代には津軽を代表する交易港で、安東氏の本拠として栄えた。

砂州の先端を利用していたが、現在は水路の位置が変わり、当時の地形は失われている。

天守(御三階櫓)を始め、三階櫓や櫓門が複数残る。

建物の屋根には、凍結による破損対策として銅瓦を用いている。

台地を利用した立地で、土塁を多用しているのは、関東・東北の城によく見られる形。

主要部には石垣もあり、現在は桜の名所として有名。

ヨーロッパ式の星形築城だが、この形は城壁を攻める敵に側面攻撃をかけるため生まれたもので、日本の城の横矢掛りと同じ発想。

星形城郭の完成時期は日本の近世城郭の完成と同時期で、大砲の性能が上がった幕末期には、最新鋭とは言い難い築城法だった。

南西(上)が函館市街と函館山で、北の海岸には弁天崎台場も築かれた。

五稜郭の建物は平面図と古写真から描いたが、その後現地では函館奉行所が赤瓦で復元され、イラストもその考証に準じて、データ上で赤瓦に修正している。

(下の画像はイラスト原画。黒い瓦で描いた。)

「チャシ」は北海道のアイヌが造った城で、儀式用施設としての側面もあったとされ、謎が多い遺構。

幾つかの築城パターンがあり、このチャシのように、丘の頂上を利用するタイプも多い。

手前は熊祭り用に飼育する熊の檻。

崖の上を利用するタイプのチャシで、根室半島のチャシの中でも規模が大きい。

以前、チャシは古代から造られたと考えられていたが、現在確認できるチャシの遺構は北海道にしかなく、安土桃山時代から江戸時代にかけてのもの。

シャクシャインの乱など、倭人との抗争の中で生まれたと考えられている。

幕末に造られた最後の日本式築城で、砲台と城の複合施設。

台地先端部を利用する城では、台地続き側の防御を厚くするのが通常だが、松前城では海岸防御が重視されていた。

戊辰戦争で榎本武揚や土方歳三の旧幕府軍に攻撃され、台地側の弱点を突かれて落城した。

千葉県北部の国人井田氏の居城で、戦国末期には北条氏の配下になった。

舌状台地の先端部を用い、堀切で曲輪を区画した関東の台地上の城の典型例。